Clinical application effects of two longitudes three transverses method in perforator location of thoracodorsal artery perforator flap and deep wound repair

-

摘要:

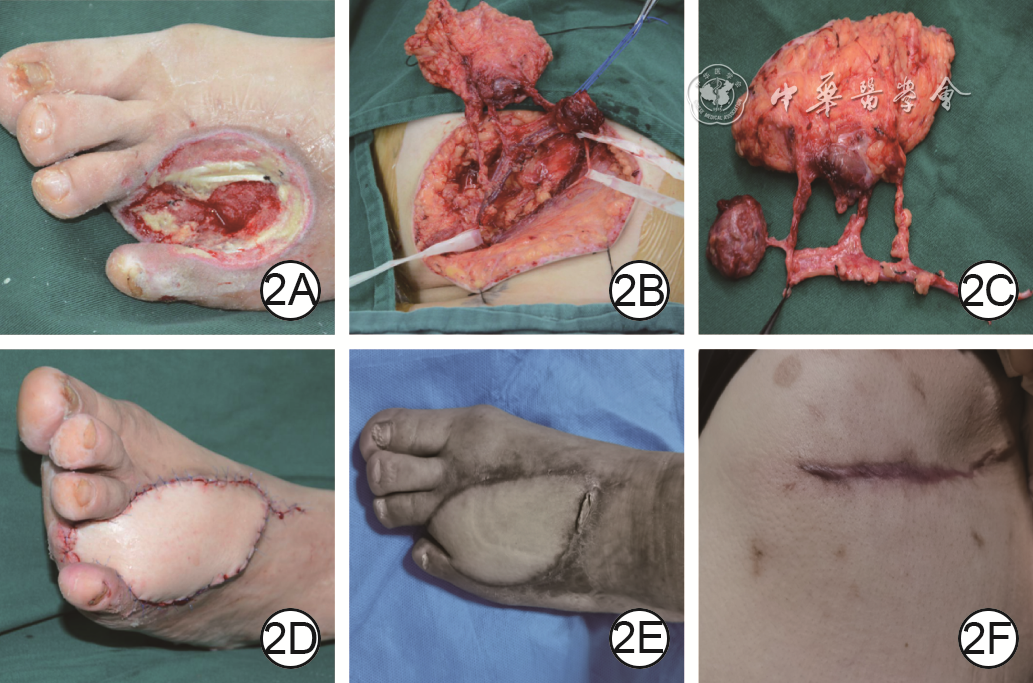

目的 探讨二纵三横法在胸背动脉穿支皮瓣穿支定位及深度创面修复中的临床应用价值。 方法 采用回顾性观察性研究方法。2018年12月—2020年6月,遵义医科大学附属医院收治17例符合入选标准的深度创面患者,其中男7例、女10例,年龄12~72岁。清创后创面面积为7 cm×3 cm~11 cm×7 cm。通过腋窝中点、髂后上棘和骶髂关节突出点定位2条纵线,在2条纵线间通过腋窝中点下5、10、15 cm定位3条横线(即二纵三横法),从而形成2个梯形区域,再使用便携式多普勒血流探测仪在2个梯形区域内探寻胸背动脉穿支,以此设计并切取单个、分叶或携带部分背阔肌的面积为7 cm×4 cm~12 cm×8 cm的游离胸背动脉穿支皮瓣修复创面。供区均直接缝合。记录术前定位与术中探查胸背动脉穿支数量、位置及第1穿支(距离腋窝顶点最近的穿支)穿出肌肉的位置距离背阔肌外侧缘的长度,术中测量的胸背动脉穿支管径,采用的组织瓣类型;术后随访组织瓣成活情况与供区外观。 结果 每例患者术前定位胸背动脉穿支数量、位置与术中探查情况一致,穿支数量为2条或3条(共42条);穿支均位于2个梯形区域内,在第1个梯形区域中均定位和探查到1条稳定的穿支(第1穿支),第2个梯形区域的平均穿支数量为1.47条;第1穿支穿出肌肉的位置距离背阔肌外侧缘2.1~3.1 cm。术中测量的胸背动脉穿支管径为0.4~0.6 mm。本组患者中12例采用单个胸背动脉穿支皮瓣、3例采用胸背动脉穿支分叶皮瓣、2例采用携带部分背阔肌的胸背动脉穿支皮瓣。术后随访6~16个月,17例患者组织瓣均成活,质地柔软、弹性好、血运良好;供区仅遗留线性瘢痕。 结论 二纵三横法有助于胸背动脉穿支皮瓣的穿支定位,方法简单可靠,基于该方法设计切取的胸背动脉穿支皮瓣修复深度创面的临床效果良好,供区损伤小。 Abstract:Objective To explore the clinical application value of two longitudes three transverses method in the location of the perforator of thoracodorsal artery perforator and deep wound repair. Methods The retrospectively observational study was conducted. From December 2018 to June 2020, 17 patients with deep wounds who were admitted to the Affiliated Hospital of Zunyi Medical University met the inclusion criteria and were included in this study, including 7 males and 10 females, aged 12 to 72 years. The wound areas of patients after debridement were 7 cm×3 cm to 11 cm×7 cm. Two longitudinal lines were located through the midpoint of the armpit, the posterior superior iliac spine, and the protruding point of the sacroiliac joint, and three transverse lines were located 5, 10, and 15 cm below the midpoint of the armpit between the two longitudinal lines, i.e. two longitudes three transverses method, resulting in two trapezoidal areas. And then the thoracodorsal artery perforators in two trapezoidal areas were explored by the portable Doppler blood flow detector. On this account, a single or lobulated free thoracodorsal artery perforator flap or flap that carrying partial latissimus dorsi muscle, with an area of 7 cm×4 cm to 12 cm×8 cm was designed and harvested to repair the wound. The donor sites were all closed by suturing directly. The number and location of thoracodorsal artery perforators, and the distance from the position where the first perforator (the perforator closest to the axillary apex) exits the muscle to the lateral border of the latissimus dorsi in preoperative localization and intraoperative exploration, the diameter of thoracodorsal artery perforator measured during operation, and the flap types were recorded. The survivals of flaps and appearances of donor sites were followed up. Results The number and location of thoracodorsal artery perforators located before operation in each patient were consistent with the results of intraoperative exploration. A total of 42 perforators were found in two trapezoidal areas, with 2 or 3 perforators each patient. The perforators were all located in two trapezoid areas, and a stable perforator (the first perforator) was located and detected in the first trapezoidal area. There were averagely 1.47 perforators in the second trapezoidal area. The position where the first perforator exits the muscle was 2.1-3.1 cm away from the lateral border of the latissimus dorsi. The diameters of thoracodorsal artery perforators were 0.4-0.6 mm. In this group, 12 cases were repaired with single thoracodorsal artery perforator flap, 3 cases with lobulated thoracodorsal artery perforator flap, and 2 cases with thoracodorsal artery perforator flap carrying partial latissimus dorsi muscle. The patients were followed up for 6 to 16 months. All the 17 flaps survived with good elasticity, blood circulation, and soft texture. Only linear scar was left in the donor area. Conclusions The two longitudes three transverses method is helpful to locate the perforator of thoracodorsal artery perforator flap. The method is simple and reliable. The thoracodorsal artery perforator flap designed and harvested based on this method has good clinical effects in repairing deep wound, with minimal donor site damage. -

(1)重点阐述了瘢痕整复设计的基本原则,提出应当积极稳妥规范开展瘢痕整复相关新技术,并重视整复后随访和评估工作。

(2)针对人工智能、三维生物打印、基础研究成果转化等瘢痕整复领域未来研究方向提出了建议。

Highlights:

(1)Basic principles of scar reconstruction design were emphasized and it was proposed that the new technologies related to scar reconstruction should be developed actively and steadily in a standardized manner, with emphasis on the follow-up and evaluation work after reconstruction.

(2)Suggestions were put forward for future research directions in the field of scar reconstruction, such as artificial intelligence, three-dimensional bioprinting, and translation of basic research achievements.

瘢痕是组织遭受损伤后不能完全再生,进而在组织不完全性修复中形成的,能引起机体功能及外观改变的结缔组织。皮肤是体表的最外层,发挥着重要的屏障功能,同时也容易因外界因素而受损。根据最近的一项大型跨国网络调查,48.5%的受访者表示自己至少有1处皮肤瘢痕,且这些瘢痕中约22%为最近1年新发 [ 1] 。国内最近一项基于住院瘢痕患者的全国性数据调查显示,瘢痕并发挛缩、畸形、感染等概率高,烧伤是造成瘢痕的主要病因 [ 2] 。皮肤瘢痕的整复是烧伤与整形外科最主要的工作之一,但也面临着患者情况多样、治疗手段复杂、效果不尽如人意等诸多挑战。随着生活水平的不断提高,广大患者对瘢痕整复的期望越来越高,因此如何不断提高瘢痕整复效果是值得思考和研究的。

1. 精心设计瘢痕整复方案

整复方案设计是实施瘢痕整复前的关键一步,决定着整复成败和效果好坏。每例瘢痕患者的病情都有其自身特点,必须高度重视整复方案设计问题,应当在充分评估和沟通的基础上,结合医师能力实际,制订出对患者而言最有利的方案。

1.1 总体原则

1.1.1 全面评估患者情况

主要从瘢痕情况和全身情况2个方面进行。除详细了解瘢痕的病因、部位、面积、形状、数量、类型、合并症等情况外,还应使用瘢痕评估量表对瘢痕整体情况进行全面评估。目前,临床常用的瘢痕评估量表/方法是温哥华瘢痕量表、视觉模拟评分法和患者与观察者瘢痕评估量表 [ 3] 。为了在治疗前后对瘢痕有较为客观的比较,须对患处拍摄标准化照片。此外,随着技术的进步,三维摄影作为评估瘢痕的手段也显示出良好的可靠性和客观性 [ 4] 。患者全身情况也是评估内容的重要方面,重点在于评估患者营养状况、精神心理状态、慢性病情况、皮肤疾病情况等;需要手术治疗的,还应特别关注有无手术禁忌证。

1.1.2 主要依据瘢痕类型确定整复方案

不同类型的瘢痕,整复方案差异较大。本课题组认为,瘢痕类型是决定瘢痕整复方法的主要因素,主要应从瘢痕形状、面积、成熟情况等方面考虑。对于表浅性瘢痕,可用皮肤磨削术和激光治疗;线状或小面积片状的增生性瘢痕的治疗通常首先使用非手术方法,例如外用硅凝胶产品、压力治疗和激光治疗;如果线状或小面积片状的增生性瘢痕持续增生,还可向瘢痕内注射糖皮质激素。对于大面积片状增生性瘢痕,特别是严重挛缩和造成局部畸形的瘢痕,待其稳定成熟后,应果断采用各类皮片、皮瓣移植手术进行整复。对于小范围凹陷性瘢痕,可行切除缝合、注射填充、激光治疗;广泛的凹陷性瘢痕需手术治疗,具体方式要根据凹陷和畸形程度决定。瘢痕疙瘩是一类特殊的瘢痕,特征是无自愈趋势且面积越来越大,应以手术切除病变、瘢痕内药物注射和放射治疗为主要方法,施行动态综合疗法,并加强随访以预防复发 [ 5] 。如瘢痕出现溃疡,一般无须等待创面完全愈合而应尽早进行瘢痕切除手术。

1.1.3 注意不同部位差异

不同部位瘢痕整复的主要关注点不同,设计时应“因地制宜”。头面部是外露部位,对美学效果要求高,应注意按亚单位进行整复,应用皮肤软组织扩张术整复后美学效果好 [ 6] 。颈部瘢痕挛缩严重影响颈部外观及功能,宜采用颈横动脉颈段皮支扩张皮瓣等胸前区扩张皮瓣予以整复;对于无扩张条件者,则采用皮片移植整复 [ 7] 。躯干部皮肤面积较广、移动度大,且日常生活中多被衣物遮盖,因此采用局部皮瓣整复躯干小面积瘢痕,多可获得较为满意的效果 [ 8] 。四肢瘢痕整复的重点是解除挛缩畸形以恢复运动功能,常用的手术方法包括“Z”成形术、皮片移植术、皮瓣移植术等。会阴区瘢痕常常伴有严重挛缩,如果会阴区周围有可供利用的正常皮肤,进行局部皮瓣+游离皮片移植的效果优于单纯游离皮片移植;在轴型皮瓣整复会阴瘢痕的应用中,可选用髂腰部皮瓣,此皮瓣旋转弧度大、修复面积广,术后效果好 [ 9] 。

1.1.4 充分尊重患者意愿

不同瘢痕患者情况和诉求各异,医师应当耐心倾听、仔细询问、全面评估,充分尊重并考虑患者意愿,切不可为了追求提高个人技术或受经济利益驱使而劝说患者采取某种特定整复方式。瘢痕形成时间长者,经过长期生活,心理上逐渐接受,通常预期较为合理,往往要求稍加改善即可;对于瘢痕形成时间短者,如其心理压力较大且瘢痕尚未成熟,应适当推迟手术整复;对于瘢痕牵拉周围组织器官导致功能障碍者,特别是儿童患者,应当尽早通过手术松解;对于期望过高或期望不合理者,整复治疗前应当反复沟通、慎之又慎。

1.1.5 综合考虑费效比

在保证疗效的前提下,瘢痕整复方案设计应当先简再繁、先单一再联合。应当避免“大处方、大联合”,综合考虑患者经济承受能力和期望效果,尽量降低整复方案的费效比。目前,国外学者对瘢痕整复领域的卫生经济学问题已进行了探索。McPhail等 [ 10] 认为,在患者获益程度相似的情况下,单用硅凝胶制剂的花费低于压力疗法或二者联合;另一项涉及脉冲染料激光干预早期瘢痕形成的成本效益分析研究正在计划开展中 [ 11] 。如何在不显著增加患者费用负担的情况下,进一步提高瘢痕治疗效果,是未来努力方向。

1.2 手术治疗原则

1.2.1 把握合适时机

通常认为,对于经过12个月或更长时间的保守治疗无效的瘢痕,可采用手术切除 [ 3, 12] 。这主要是考虑到瘢痕成熟后再手术时,层次清楚,术中出血少,术后发生瘢痕再次增生的概率也相对较小 [ 13] 。但有的瘢痕形成1年余还明显充血发红,此时也不宜手术;而对于影响生长发育、导致严重功能障碍或长期糜烂的瘢痕,应尽早手术。因此,应当综合判断分析后决定手术时机,不可教条呆板。

1.2.2 方法尽量简便

在保证整复效果前提下,尽量选择简便的方法。能直接切除缝合者,就不用移植皮瓣或者皮片;能用局部皮瓣、邻位皮瓣修复者,就不应该移植皮片、远位皮瓣或者游离皮瓣;单纯皮片移植就能够达到功能恢复目的者,就不要移植远位皮瓣或游离皮瓣等 [ 13] 。

1.2.3 减少额外损伤

开展任何手术都需要关注手术损伤问题,瘢痕整复手术也不例外。首先,需要减少供区的损伤和继发畸形。在皮片移植术中,可采用厚中厚皮替代全厚皮进行瘢痕切除后创面修复,为供区保留一定真皮组织。皮肤扩张术的供区通常能直接缝合,一般不继发畸形和功能障碍,因此皮肤扩张术是减少供区损伤的有效方法 [ 14, 15] 。此外,应用真皮替代物能减少创面愈合过程中异常瘢痕的形成,同时有效降低瘢痕切除修复术后病理性瘢痕的发生率 [ 16] 。其次是减少受区损伤,主要通过术前选择合适的体位、切口位置以及手术器材,术中操作轻柔、注意层次、严格无菌。

1.2.4 提前预防并发症

在整复方案设计之初就应该考虑并发症预防问题,重视并发症危险因素的评估和识别,提前做好预防措施 [ 17] 。应注意观察供区和受区皮肤有无破损、炎症或者感染情况;注意明确术区重要神经和血管分布情况,防止整复后神经、血管损伤或肢端血运障碍;完善各项常规和特殊的检查检验,详细询问并了解患者既往史和家族史,特别是前期治疗经过。

1.3 非手术治疗原则

非手术治疗是瘢痕早期预防的重要手段和瘢痕手术治疗后的必要补充,应当落实“早期”“联合”“全程”的基本原则。“早期”是指应树立创面愈合期就开始预防瘢痕的理念,在创面愈合的不同阶段予以合适的处理,维护创面愈合正常程序,从而从源头控制瘢痕 [ 18] ;创面愈合后即可干预瘢痕形成,越早干预,效果可能越理想。“联合”是指由于目前尚没有消除瘢痕的特效方法,非手术治疗需配合手术治疗共同或序贯施行,才能达到较佳的瘢痕整复效果。“全程”则是指非手术治疗通常不是一蹴而就的,需要在一定时间段内多次或持续使用。以目前较为推荐的脉冲染料激光+剥脱性点阵二氧化碳激光序贯治疗为例,通常是在创面愈合后1周即可开始使用脉冲染料激光,每月1次;当瘢痕充血程度明显减轻后,开始使用剥脱性点阵二氧化碳激光,每3个月1次 [ 19] 。

2. 积极稳妥规范开展瘢痕整复新技术

2.1 积极开展,持续研究

瘢痕整复领域新技术层出不穷,近年来研究较多的是脂肪注射、肉毒毒素注射和光电治疗 [ 20] 。Kwon等 [ 21] 进行双盲对照试验后认为,从脂肪组织中提取的血管基质组分能有效抑制瘢痕形成。Disphanurat等 [ 22] 的研究表明,向隆胸术切口皮下注射A型肉毒毒素,可明显降低瘢痕宽度和高度。Kim等 [ 23] 观察到,使用基于830 nm发光二极管设备的光生物调节疗法可有效促进甲状腺手术切口愈合,并能防止瘢痕增生,且没有明显不良反应。此外,硅胶棒、曲安奈德溶解微针贴片、点阵微针射频等方法也在瘢痕治疗的临床试验中显示了较好疗效,值得推广应用 [ 24, 25, 26] 。这些治疗和预防瘢痕的新技术应用已愈加广泛和成熟,需对其加强经验总结,不断优化细节,并持续拓展相关研究。

2.2 稳妥开展,尊重实际

应用上述新技术时,也应当基于医患双方实际,不可盲目急躁跟风。首先需把握好各项技术的适应证,选择合适的施治对象;其次要熟知技术原理,熟练掌握基本操作,熟悉并发症处置,真正做到理论指导实践;还应立足本人及本单位实际,优先掌握常规方法,以常规方法为基础,注意新技术与常规技术的相互配合。

2.3 遵章开展,建立规范

瘢痕整复新技术的开展离不开相关制度规范的保驾护航。医师需加强对新技术标准规范的学习,严格遵守操作规程,谨记“无菌、无创、无无效腔、无创面外露”的整形外科基本原则。所在单位要加强新技术开展的把关,严格按照临床新技术开展的有关规定进行审批和监管。此外,本课题组呼吁制订更多权威性高、科学性好、操作性强的瘢痕整复技术教程,供广大基层医师学习参考。

3. 重视瘢痕整复后随访和评估工作

3.1 做好长期随访工作

坚持长期随访对所有研究者而言都是艰巨的挑战,主要原因是重视程度不够、患者依从性参差不齐、随访制度和手段缺乏等。本课题组认为,要想持续做好随访工作,必须要增强随访意识,认识到坚持长期随访对远期治疗效果评判的重要意义;应当加强患者教育,积极取得患者信任和配合;还需推动随访相关规范化制度和操作流程的制订工作。本课题组曾对355例经皮肤扩张术修复面颈部病损的患者(绝大部分为瘢痕患者)进行了随访观察,随访时间最长达10年,这项工作虽然工作量巨大,但对于总结经验、提高技术、改进细节大有裨益 [ 27] 。

3.2 注重客观评估方法的应用

目前,常常通过主观性的评分或量表评估瘢痕治疗效果,在一定程度上能够反映医患双方对治疗效果的评价,但不足之处在于评价标准不统一、且不便于不同研究之间相互比较。因此,本课题组更加推荐客观评估方法的应用,可从皮肤的感觉功能,皮瓣/皮片回缩率、弹性、颜色,瘢痕宽度、体积等方面进行评估 [ 28] 。还可从触觉、温度觉、痛觉、两点辨别觉等维度测量感觉功能;使用皮肤诊疗系统和肤质诊断专家系统,还可实现回缩率、弹性、颜色、瘢痕体积等的精确测量。

3.3 应用病例管理数据库

在随访评估和临床科研中,病例的丰富性与病例数据收集整理不完善之间的矛盾十分突出,建议利用数据库技术对瘢痕整复患者临床资料进行管理。可以建立小型专题数据库,也可以依托大型专业病例数据库,还可以利用医院现有病历系统进行资料管理。本课题组的经验是,通过Access数据库软件构建专病数据库,即可达到预期的数据管理效果 [ 29] 。好的专病数据库的建立不是一朝一夕之功,需要临床专家和信息工程师密切合作,需要不断提高模式化水平、维护数据完整性,还可能需要多家单位、多个中心的相互协作。

4. 对瘢痕整复未来方向的展望

虽然到目前为止,尚无完全预防和根治瘢痕的方法,但随着整形外科手术技术的日臻成熟,特别是皮肤软组织扩张术的开展应用,瘢痕整复的效果愈加令人满意。本课题组认为,未来瘢痕整复领域的发展方向仍是以外科手术为基础的综合治疗,重点应关注以下几个方面。

4.1 关注人工智能在瘢痕整复领域的潜在应用

随着人工智能的蓬勃发展,该技术被逐渐应用于医学领域,例如放射学、病理学、眼科学和皮肤科学领域等 [ 30] 。在瘢痕整复领域,人工智能已被用于提高瘢痕疙瘩诊疗决策的精准性 [ 31] 。本课题组认为,人工智能很有可能在瘢痕整复手术设计、术中规划、治疗后评估等多个方面具有应有价值。值得强调的是,瘢痕整复的对象毕竟不是冰冷的机器,因此人工智能的职能定位始终应当是辅助者,而不是替代者。

4.2 重视用三维生物打印技术开发皮肤替代品

三维生物打印是通过逐层打印生物功能材料及其支持成分,以创建具有所需三维细胞结构和功能的复杂活组织和器官的一种计算机辅助技术,是目前皮肤再生领域的前沿研究热点 [ 32] 。目前三维生物打印的皮肤替代品已经初步制作成功,具有少量正常皮肤功能 [ 33] 。需要进行瘢痕整复的患者本质特征是体表正常皮肤的缺失,如能用三维生物打印技术制造出功能和美学修复效果兼备,且成本可接受的皮肤替代品,必将为瘢痕患者带来福音。

4.3 加强瘢痕领域基础研究成果向临床应用转化

随着单细胞测序、类器官、免疫学技术等的进步和应用,研究者对于瘢痕形成机制的认知也愈加深入。基于瘢痕发生发展的分子机制,一些特异性治疗靶点正在被逐步开发,例如抗瘢痕内异常炎症、抗瘢痕内血管生成、向瘢痕内移植自体干细胞等 [ 34] 。但也应当注意到,还有许多瘢痕研究仅仅停留在基础层面,并未很好向临床应用转化。应当以一张蓝图绘到底的决心,一体推进、一体筹划基础与临床研究工作,使二者相互促进、相互转化,最终实现造福瘢痕患者的美好愿望。

黄广涛:数据采集、文章撰写;魏在荣、聂开瑜、邓呈亮、王达利:研究指导、获取研究经费、论文修改;黄丽、李书俊:数据采集;陈伟、杨成兰:数据整理、数据分析所有作者均声明不存在利益冲突 -

参考文献

(30) [1] 杜威,唐举玉.胸背动脉穿支皮瓣的研究进展[J].中国临床解剖学杂志,2013,31(3):365-367.DOI: 10.13418/j.issn.1001-165x.2013.03.021. [2] TobinGR,SchustermanM,PetersonGH,et al.The intramuscular neurovascular anatomy of the latissimus dorsi muscle: the basis for splitting the flap[J].Plast Reconstr Surg,1981,67(5):637-641.DOI: 10.1097/00006534-198105000-00011. [3] AngrigianiC,GrilliD,SiebertJ.Latissimus dorsi musculocutaneous flap without muscle[J].Plast Reconstr Surg,1995,96(7):1608-1614.DOI: 10.1097/00006534-199512000-00014. [4] 肖海涛,王怀胜,刘勇,等.胸背动脉穿支皮瓣修复烧伤后严重手背瘢痕挛缩畸形[J].中国修复重建外科杂志,2019,33(6):717-720.DOI: 10.7507/1002-1892.201809091. [5] 胡长青,连勇,白晓亮,等.游离胸背动脉穿支皮瓣修复小腿远端及足踝部创面九例[J].中华烧伤杂志,2018,34(4):240-242.DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-2587.2018.04.009. [6] 周丹亚,潘佳栋,胡瑞斌,等.游离胸背动脉穿支皮瓣在四肢创面修复中的临床应用[J].中华显微外科杂志,2018,41(3):243-246.DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-2036.2018.03.010. [7] 徐广琪,李志宇,霍然,等.躯干部穿支皮瓣在胸部创面修复中的应用[J].中华整形外科杂志,2020,36(9):1024-1028.DOI: 10.3760/cma.j.cn114453-20200116-00014. [8] 龙海光,叶华,邹崇琪,等.游离胸背动脉穿支皮瓣修复头皮肿瘤创面15例[J].中华显微外科杂志,2016,39(6):606-608.DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-2036.2016.06.029. [9] KimEJ,LeeKT,LimSY,et al.Reconstructing facial contour deformities using stereoscopic thoracodorsal artery perforator adipofascial flaps[J].Microsurgery,2017,37(4):300-306.DOI: 10.1002/micr.22462. [10] 刘晓韬,张干林,王爱武,等.胸背动脉穿支扩张皮瓣游离移植修复面颈部大面积瘢痕[J].中华整形外科杂志,2015,31(2):134-136.DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-4598.2015.02.014. [11] 胡瑞斌,周丹亚,王欣,等.游离胸背动脉穿支皮瓣整复面部亚单位大面积瘢痕的临床效果[J].中华烧伤杂志,2020,36(7):586-589.DOI: 10.3760/cma.j.cn501120-20190505-00223. [12] 汪星,何英剑,李金锋,等.胸背动脉穿支组织瓣用于乳腺癌保留乳房手术联合一期部分乳房成形术33例临床分析[J].中华外科杂志,2017,55(2):120-125.DOI: 10.3760/cma.j.issn.0529-5815.2017.02.009. [13] LorenzenMM,GunnarssonGL,BilleC,et al.Visualized bilateral breast reconstruction by propeller thoracodorsal artery perforator flaps[J].Gland Surg,2019,8(Suppl 4):S262-270.DOI: 10.21037/gs.2019.04.05. [14] 宋达疆,李赞,章一新,等.联体双侧血管蒂腹壁下动脉穿支皮瓣行乳房重建[J].中华显微外科杂志,2020,43(5):441-445.DOI: 10.3760/cma.j.cn441206-20200225-00097. [15] 许扬滨,向剑平,刘小林,等.不带背阔肌的胸背动脉穿支皮瓣的设计和应用[J].中华显微外科杂志,2006,29(5):335-337,插图5-2.DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-2036.2006.05.006. [16] 常树森,魏在荣,金文虎,等.股前外侧皮瓣三纵五横法设计方案的临床研究[J].中华整形外科杂志,2019,35(6):571-576. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-4598.2019.06.011. [17] HeitmannC,GuerraA,MetzingerSW,et al.The thoracodorsal artery perforator flap: anatomic basis and clinical application[J].Ann Plast Surg,2003,51(1):23-29.DOI: 10.1097/01.SAP.0000054189.14799.F3. [18] 唐举玉,杜威,宋达疆,等.胸背动脉穿支皮瓣移植修复不同部位皮肤软组织缺损16例[J].中华整形外科杂志,2013,29(3):178-180.DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-4598.2013.03.006. [19] ChenSL,ChenTM,WangHJ.Free thoracodorsal artery perforator flap in extremity reconstruction: 12 cases[J].Br J Plast Surg,2004,57(6):525-530.DOI: 10.1016/j.bjps.2004.04.018. [20] YangLC,WangXC,BentzML,et al.Clinical application of the thoracodorsal artery perforator flaps[J].J Plast Reconstr Aesthet Surg,2013,66(2):193-200.DOI: 10.1016/j.bjps.2012.09.005. [21] LinCT,HuangJS,YangKC,et al.Reliability of anatomical landmarks for skin perforators of the thoracodorsal artery perforator flap[J].Plast Reconstr Surg,2006,118(6):1376-1386.DOI: 10.1097/01.prs.0000239525.44657.81. [22] KimYH,KimKH,SungKY,et al.Toe resurfacing with a thin thoracodorsal artery perforator flap[J].Microsurgery,2017,37(4):312-318.DOI: 10.1002/micr.30007. [23] 刘安铭,欧昌良,周鑫,等.胸背动脉穿支皮瓣在修复手背软组织缺损中的临床应用[J].中华显微外科杂志,2020,43(2):176-178.DOI: 10.3760/cma.j.cn441206-20190609-00200. [24] 庄加川,张振伟,李敏姣,等.胸背动脉穿支皮瓣修复手部皮肤缺损的临床应用[J].中华手外科杂志,2018,34(3):161-163.DOI: 10.3760/cma.j.issn.1005-054X.2018.03.001. [25] 王先成,熊祥,方柏荣,等.胸背动脉穿支皮瓣修复乳房缺损畸形的临床应用[J].组织工程与重建外科杂志,2015,11(2):69-71.DOI: 10.3969/j.issn.1673-0364.2015.02.004. [26] 蔡国荣,郭翱,张文亚,等.游离胸背动脉穿支皮瓣修复足踝部皮肤软组织缺损12例[J].中华显微外科杂志,2016,39(4):399-402.DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-2036.2016.04.028. [27] 王晓峰,李学渊,丁文全,等.胸背动脉穿支皮瓣的显微解剖及临床应用[J].中华显微外科杂志,2020,43(5):481-485.DOI: 10.3760/cma.j.cn441206-20200528-00244. [28] AngrigianiC,RancatiA,EscuderoE,et al.Propeller thoracodorsal artery perforator flap for breast reconstruction[J].Gland Surg,2014,3(3):174-180.DOI: 10.3978/j.issn.2227-684X.2014.06.04. [29] 杨大平,唐茂林,GeddesCR.胸背动脉穿支皮瓣的解剖研究和临床应用[J].中国临床解剖学杂志,2006,24(3):240-242.DOI: 10.3969/j.issn.1001-165X.2006.03.005. [30] DastS,HavetE,DessenaL,et al.Anatomical basis of the extended TDAP flap: study of its territories of vascularization and its volume[J].Surg Radiol Anat,2017,39(8):821-826.DOI: 10.1007/s00276-016-1811-x. -

-

下载:

下载:

下载:

下载: